小児の健診・予防接種

小児の健診・予防接種

公費で行っている健診は3~4か月健診、9~10か月健診、1歳半健診となりますが、6~7か月健診、1歳健診、2歳健診、入園前健診、就学時健診などもお受けいたします(自費)。また、その他の月齢・年齢でも何か気になることがありましたらお気軽にご相談ください。お子様の発達・発育を評価するだけでなく、ご両親の疑問や不安を少しでも解消できるように一緒に考えていきたいと思います。乳幼児健診は感染予防のため一般外来と診療時間を分けております。Webより平日の13~15時にご予約をお願いいたします。30分の枠となっておりますのでゆっくりとお話を伺い診察させていただきます。予防接種を一緒に受けることも可能です。お急ぎの方や土曜日をご希望の方はお電話にてご相談ください。予約日に発熱や発疹などがみられる場合、体調がすぐれない場合などは来院前に必ずクリニックにご連絡ください。

詳細は川口市のホームページでご確認ください。

ご持参いただけない場合は診察を受けられない場合もございますのでご注意ください。

感染予防や安心して予防接種を受けていただけるように平日13時~15時(就学前のお子様のみ)、土曜日13時~13時半に専用時間を設けて接種しております。定期接種の初回(2か月時)は今後のスケジュールや副作用についてお話しさせていただきますので乳幼児健診(30分)をWebよりご予約ください。また、事前に接種スケジュールの作成のお手伝いもさせていただきますので、ご不明点、ご不安な点がある場合にはお気軽のご相談ください。1歳以上の方は診療時間内の予防接種も受け付けておりますのでWebにてご予約ください(原則2本まで)

病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られます。接種の回数は少なくて済みます。

病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせたものを原材料として作られます。生ワクチンと比べて生み出される免疫力が弱いため、何回かの接種が必要になり接種回数が多くなります。

定期接種のワクチンは「予防接種法」と呼ばれる予防接種の規則を決めた法律に書かれているワクチンのことです。原則、無料で接種が受けられます。

任意接種のワクチンは、国がそれを使うことを認めているものの、「予防接種法」で規定されていないワクチンのことです。原則、費用は個人が負担しますが地方自治体によってはその費用の一部、または全額を負担してくれるところもあります。任意接種のワクチンもその効果と安全性が十分に確認されているワクチンであり、その重要性は、定期接種のワクチンと全く同じです。定期接種のワクチンと同じく接種がすることが必要と思われます。

同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔は従来通りです。異なるワクチン間の接種間隔は以下の通りになります。

2種類以上の予防接種を同時に同じ接種者に行うことです。小さな子どもは免役が弱く、罹患すると重篤になる病気が多くあります。幸いなことに日本で接種できるワクチンが増え、ワクチンで防げる病気が増えました。しかし、免役をつけるために複数回の接種(特に1歳未満)が必要で1種類ずつ接種していては、免役ができるまでに大変時間がかかりワクチンで防げる病気にかかるリスクも高まりますし、保護者の通院回数も多くなります。同時接種は効果や安全性に問題はないことがわかっており、同時接種の本数に制限もありません。当院でも積極的に同時接種を行って、お子様がワクチンで防げる病気に罹患しないようにと考えております。

定期接種は生後2か月から始まります。お子様を感染症から守るため、推奨時期にきちんと接種することをお勧めいたします。当院でも接種スケジュールの作成のお手伝いをさせていただきますので是非ご相談ください。

おたふくはかかっても軽症なことが多いですが、合併症をおこすこともあります。無菌性髄膜炎(約50人に1人)、難治性難聴(約1,000人に1人)、脳炎(毎年約30人)などがその例です。以前は1歳ごろに1回の接種でしたが、最近ではその2~4年後に追加接種をすることが推奨されています。

ヒトパピローマウイルスは、主に性交渉で感染し、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされています。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人で子宮頸がん、肛門がん、膣がん、尖圭コンジローマなどの病気になってしまうことがあります。

その中でも子宮頸がんは日本では毎年、約11,000人の女性がかかる病気で、毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。

日本では、小学校6年~高校1年相当の女の子を対象に、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチン(下記の3種類)の接種が公費で受けることができます。

当院ではシルガード9のみの接種となります。

| ワクチン名 | サーバリックス | ガーダシル | シルガード9 |

|---|---|---|---|

| 薬品名 | 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ由来) | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) |

| 感染を予防できるHPVの型 | 高リスク型(16、18型) | 高リスク型(16、18型) 低リスク型(6、11型) |

高リスク型(16、18、31、33、45、52、58型) 低リスク型(6、11型) |

| 対象 | 10歳以上の女子 | 9歳以上の男女 | 9歳以上の女子 |

| 接種回数および接種方法 | 下記参照 | 下記参照 | 下記参照 |

| 子宮頸がんの原因の予防効果 | 50~70% | 50~70% | 80~90% |

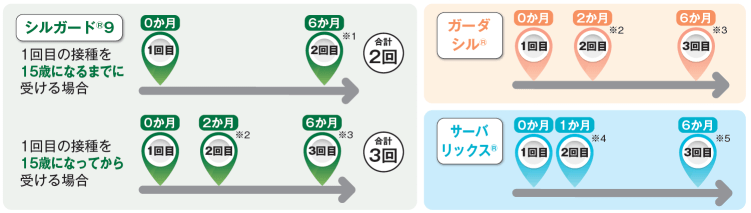

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。

3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

※厚労省ホームページより引用

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について

平成25年(2013)年から令和3(2021)年の、HPVワクチンの接種を個別にお勧めする取り組みが差し控えられていた間に、定期接種の対象であった方々の中には、HPVワクチンの公費での接種機会を逃した方がいらっしゃいます。こうした方に、公平な接種機会を確保する観点から、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えて、あらためて公費での接種の機会を確保するために令和4(2022)年4月から開始されています。

在庫がある場合は当日接種も可能ですので、ご希望の方はお電話にてご相談ください。

平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方

令和7(2025)年3月までに1回でも接種された方は令和8年3月末まで残りの回数を接種できます。

▶参考文献・サイト

・国立がん研究センター がん統計

・ヒトパピローマウイルス感染症とは(厚労省ホームページ)

・ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚労省ホームページ)

・【小学校6年~高校1年相当女の子と保護者の方へ】(厚労省ホームページ)

WEBまたはお電話でご予約をお願いします。

ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

※母子手帳をお忘れの場合、接種はできませんのでご注意ください

定期・任意接種を問わず、

ご不明な点などございましたら当院にご連絡ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。